张小敏

摘 要:在涉及伪造印章民刑交叉案件中,自然人私刻公司印章对外签订合同构成犯罪的,公司往往通过追究责任人员伪造公司印章罪或其他相关犯罪等刑事手段来规避民事责任。笔者认为,上述手段并不可取,应着眼于民事案件的处理,而不是将重点放在刑事责任的追究。实务中,即使自然人伪造公司印章进而实施经济行为构成犯罪,也不必然导致合同无效,在特定情形下公司仍要承担相应民事责任。

关键词:伪造公司印章罪 表见代理 公司过错 经济损失 因果关系

长期以来,受“先刑后民”原则的影响,法院对于公司涉嫌伪造公司印章类犯罪通常会对公司对外签订的合同作无效化处理,进而或判决返还财产,或赔偿直接损失,漠视交易相对人的合同权利。由此导致,实践中公司被告一方面以涉嫌伪造公司印章罪向公安机关报案,另一方面时申请对印章的真实性进行鉴定来抗辩,其主观目的在于,一旦经鉴定印章为假,即可据此主张免除自身公司相关民事责任。笔者认为,这种诉讼抗辩并不可取,有必要秉持《全国法院民商事审判工作会议纪要》〔法(2019)254 号〕穿透式审判思维,查明当事人的真实意思,探求真实法律关系。

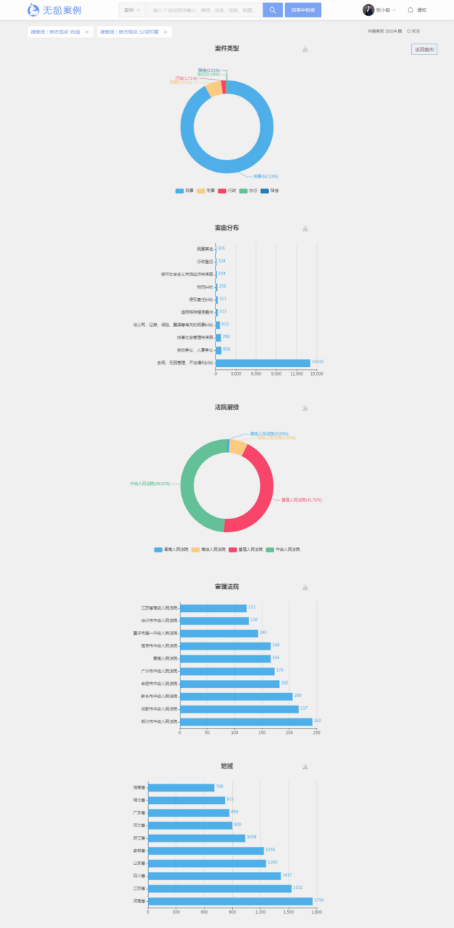

胡云腾大法官说,中国历朝历代都非常重视案例,可以说“中华司法文明是像珍珠一样的案例穿起来的”,案例是学习法律、研究法律、推进法治的重要资源。本文即采用案例实证分析。截至2021年4月30日12:00,笔者通过无讼案例电脑端输入:辩方观点“伪造”+“公司印章”,共检索到案例18104篇,其中指导案例1篇、公报案例3篇、普通案例18100篇。从案件类型上看民事、刑事各占92.13%、5.81%;民事案由绝大部分分布在合同纠纷,共14035篇;从法院层级上看基层法院、中级法院各占43.76%、48.92%;河南新乡市中级人民法院、成都市中级人民法院、郑州市中级人民法院审理此类案件排全国前三;从地域上看河南省的法院审理此类案件最多,达1756件。

由此可见,在我省伪造公司印章类案件多发态势下,研究公司应承担民事责任的案例,有其现实意义。笔者通过分析最高人民法院裁判的此类案例166篇,归纳了以下六种情形下伪造公司印章、公司仍须承担民事责任。

【案号】最高人民法院(2012)民提字第156号

【案情】振邦公司是振邦股份公司的8个股东之一。2006年4月30日,振邦公司与招行东港支行签订借款合同,约定借款金额为1496.5万元人民币,借款期限至2006年6月30日。2006年6月8日,振邦股份公司出具了编号为2006年连保字第SL002号《不可撤销担保书》,承诺对上述贷款承担连带保证责任。2006年4月30日,招行东港支行与振邦股份公司分别签订了两份《抵押合同》,以振邦股份公司所有的国有土地使用权、房产作抵押,并办理了抵押登记。振邦股份公司《股东会担保决议》上加盖的部分股东印章系伪造,决议事项并未经过振邦股份公司股东会的同意,也未就此事召开过股东大会。贷款到期后,振邦公司未能偿还借款本息。2008年6月18日,招行东港支行以振邦公司和振邦股份公司为被告,向大连市中级人民法院提起诉讼,请求判令振邦公司、振邦股份公司承担连带偿还责任

【裁判要旨】案涉《股东会担保决议》确实存在部分股东印章虚假、使用变更前的公司印章等瑕疵,以及被担保股东振邦公司出现在《股东会担保决议》中等违背公司法规定的情形。振邦股份公司法定代表人周建良超越权限订立抵押合同及不可撤销担保书,是否构成表见代表,招行东港支行是否善意,亦是本案担保主体责任认定的关键。本案再审期间,招行东港支行向本院提交的新证据表明,振邦股份公司提供给招行东港支行的股东会决议上的签字及印章与其为担保行为当时提供给招行东港支行的签字及印章样本一致。而振邦股份公司向招行东港支行提供担保时使用的公司印章真实,亦有其法人代表真实签名。且案涉抵押担保在经过行政机关审查后也已办理了登记。至此,招行东港支行在接受担保人担保行为过程中的审查义务已经完成,其有理由相信作为担保公司法定代表人的周建良本人代表行为的真实性。《股东会担保决议》中存在的相关瑕疵必须经过鉴定机关的鉴定方能识别,必须经过查询公司工商登记才能知晓、必须谙熟公司法相关规范才能避免因担保公司内部管理不善导致的风险,如若将此全部归属于担保债权人的审查义务范围,未免过于严苛,亦有违合同法、担保法等保护交易安全的立法初衷。担保债权人基于对担保人法定代表人身份、公司法人印章真实性的信赖,基于担保人提供的股东会担保决议盖有担保人公司真实印章的事实,完全有理由相信该《股东会担保决议》的真实性,无需也不可能进一步鉴别担保人提供的《股东会担保决议》的真伪。因此,招行东港支行在接受作为非上市公司的振邦股份公司为其股东提供担保过程中,已尽到合理的审查义务,主观上构成善意。本案周建良的行为构成表见代表,振邦股份公司对案涉保证合同应承担担保责任。

【案号】(2019)最高法民再199号

【案情】2013年8月26日,中十冶成都分公司以中十冶成分司发(2013)3号文件,任命袁官和为公司副总经理,负责工程部工作。2014年2月17日,中十冶成都分公司以中十冶成分司发(2014)1号文件,任命袁官和为四川省通江县S302线县城过境公路建设项目的指挥长,全权负责本项目。

2015年3月17日,中十冶集团S302线通江县城过境公路工程项目部作为甲方,夏鹏举作为乙方,签订《工程劳务分包初步协议》,约定甲方将S302线通江县城过境公路隧道工程施工图纸及甲方与业主签订的工程量清单发包给乙方,收取工程履约保证金800万元。协议落款处甲方位置加盖“中十冶集团有限公司S302线通江县城过境公路工程项目经理部”印章并有袁官和签名,乙方位置夏鹏举签名。

已生效的四川省成都市中级人民法院(2018)川01民终4574号民事判决所涉工程与本案所涉工程相关联,该判决认定,中十冶公司于2014年7月10日签订的《四川省S302线通江县城过境公路建设项目(西段)合同》上中十冶公司的印章与公安机关备案印章不是同一印模形成。

【裁判要旨】袁官和以中十冶成都分公司名义与夏鹏举签订《工程劳务分包初步协议》以及向夏鹏举收取履约保证金800万元的行为,构成表见代理。首先,夏鹏举提供的证据能够证明袁官和具有代理中十冶成都分公司与其签订案涉协议的授权表象。中十冶成都分公司发(2013)3号文件、(2014)1号文件分别证明袁官和是该分公司聘任的副总经理、项目指挥长。虽然文件上中十冶成都分公司的印章与公安局备案印章不一致,但中十冶公司在另案中并未否定其效力,且中十冶公司在本案中虽主张印章是袁官和伪造的,但其没有提供充分证据加以证明。夏鹏举提供的证据能够证明袁官和具有代理中十冶成都分公司与其签订案涉协议的授权表象。其次,中十冶成都分公司有重大过错。中十冶成都分公司与袁官和签订《内部承包协议书》是为了规避施工人应具备相应建设资质的法律规定,其有过错。中十冶成都分公司在该项目工程无法开工后,未退还袁官和的保证金,而是决定该保证金退还由袁官和自行想办法。中十冶成都分公司以书面协议解除《内部承包协议书》,却放任袁官和持有中十冶成都分公司发(2013)3号文件、(2014)1号文件,使袁官和具有代理中十冶成都分公司的授权表象,其有过错。中十冶成都分公司作为专业的建设单位,在从业中不遵守法律关于禁止借用建设资质的规定,在企业管理中不规范经营,导致本案纠纷的发生,具有重大过错。再次,夏鹏举有理由相信行为人袁官和有代理权。袁官和在与夏鹏举签订案涉协议上加盖中十冶集团有限公司项目经理部印章,虽然中十冶公司主张该项目部的印章是伪造的,但其没有提供证据加以证明,夏鹏举依据袁官和持有的两份文件,对袁官和以中十冶成都分公司项目部名义与其签订案涉协议并收取保证金800万元的行为,是对“全权负责项目”权限的通常判断,且工程内容也未超出常识性判断,故夏鹏举与袁官和签订案涉协议并支付保证金800万元是在袁官和有授权表象的情况下,夏鹏举属于善意第三方。

【案号】(2016)最高法民终227号

【案情】 2013年1月14日,乙方凯灏公司与甲方中交一公局五公司签订AME10-经-01号合同的《合同终止协议书》。载明:截至本协议书签订日,中交一公局五公司已支付凯灏公司账款55895852.5元,剩余未支付账款8280796.5元。中交一公局五公司项目经理部在甲方处盖章,韩玉涛在甲方代表处签字。凯灏公司在乙方处盖章,陈瑞福在乙方代表处签字。

2013年1月14日,乙方凯灏公司与甲方中交一公局五公司又签订AME10-经-04号合同的《合同终止协议书》。该协议书载明:截至本协议书签订日,中交一公局五公司已支付凯灏公司账款27299591元,剩余未支付账款7102702元。中交一公局五公司项目经理部在甲方处盖章,韩玉涛在甲方代表处签字。凯灏公司在乙方处盖章,陈瑞福在乙方代表处签字。

凯灏公司与中交一公局五公司在合同履行过程中,凯灏公司只委托了第三人陈瑞福,述两份《合同转让协议书》及补充协议、《合同终止协议书》的签订及双方履行合同的所有相关事宜均由陈瑞福代表凯灏公司与中交一公局五公司进行。2009年10月21日至2012年3月22日,凯灏公司向第三人陈瑞福出具闽凯建劳字(2010-22)、(2010-23)、(2010-24)、(2011-28)、(2011-29)、(2011-32)、(2011-33)号七份《法人授权委托书》。

【裁判要旨】本院认为,案涉两份《合同终止协议书》合法有效,能够作为凯灏公司与中交一公局五公司结算工程款的依据。理由如下:首先,陈瑞福具有明确授权,系凯灏公司指定的受委托人。经审理查明,2009年10月21日至2012年3月22日,凯灏公司向陈瑞福出具七份《法人授权委托书》载明,授权陈瑞福以凯灏公司的名义,代表凯灏公司参与、办理包括案涉工程洽商、施工组织、竣工交验及结算工程款等内容在内的相关合同签订履行事宜。上述《法人授权委托书》系当事人的真实意思表示,亦不违反法律规定。其次,陈瑞福签订案涉《合同终止协议书》并未超出《法人授权委托书》的授权范围。《法人授权委托书》载明的授权期限自2009年10月21日至2013年3月21日,授权范围同上。本院认为,《合同终止协议书》是在案涉《隧道工程劳务承包合同》及相关补充协议约定义务均已履行完毕的情况下,以上述合同及补充协议约定单价和内容为依据经双方协商形成的结算工程款的合意。该两份《合同终止协议书》签订的时间是2013年1月14日且加盖了凯灏公司的公章。陈瑞福基于代理权行使签订《合同终止协议书》的行为符合《法人授权委托书》约定的授权范围。再次,退一步言之,即便《合同终止协议书》公章为陈瑞福私刻,亦不影响《合同终止协议书》的效力。《合同法》第四十九条规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。陈瑞福系凯灏公司的代理人,自始参与并负责案涉合同的相关履行事宜,中交一公局五公司有理由相信陈瑞福代表凯灏公司从事相关民事行为。

【案号】(2019)最高法民终1535号

【案情】2016年12月12日,青海宏信公司与西宁汇升公司、海天青海分公司、崔文辉签订《协议书》,约定截至2016年12月12日西宁汇升公司共欠青海宏信公司款项3500万元,分九期还款,如未按任何一期及时足额支付款项的,青海宏信公司将要求一次性付清全部款项,还需按未付款项的20%承担违约责任。该《协议书》由海天青海分公司、崔文辉等人以连带保证人身份签字盖章,崔文辉时任海天青海分公司负责人。因西宁汇升公司未按如期还款,青海宏信公司起诉要求海天青海分公司、崔文辉承担连带保证责任。

一审中法院委托司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》:案涉《协议书》中加盖的印章“浙江海天建设集团有限公司青海分公司”的印章印文与样本中“浙江海天建设集团有限公司青海分公司”的印章印文不是同一枚印章盖印形成。

一审中,海天集团公司提交其单方委托司法鉴定中心作出的《司法鉴定意见书》,该次鉴定中,海天集团公司提交的检材包括案涉《协议书》复印件以及落款日期分别为2016年12月15日、2016年12月21日、2016年12月30日、2017年1月6日海天青海分公司向青海海宏房地产有限责任公司出具的四份介绍信存根原件。鉴定过程中,该鉴定中心对五份检材检验后认为,四份介绍信存根间缝盖的半枚“浙江海天建设集团有限公司青海分公司”印章印文以及案涉《协议书》上的“浙江海天建设集团有限公司青海分公司”印章印文均系同一枚印章盖印而成。经鉴定,前述检材中的印章印文与海天集团公司提交的样本印章印文不一致。

【裁判要旨】本案中,案涉《协议书》中有海天青海分公司负责人崔文辉签字并加盖海天青海分公司印章。虽然经鉴定案涉《协议书》中海天青海分公司的印章印文与备案印章印文不一致,但因同一公司刻制多枚印章的情形在日常交易中大量存在,故不能仅以合同中加盖的印章印文与公司备案印章或常用业务印章印文不一致来否定公司行为的成立及其效力,而应当根据合同签订人盖章时是否有权代表或代理公司,或者交易相对人是否有合理理由相信其有权代表或代理公司进行相关民事行为来判断。本案中,崔文辉作为海天青海分公司时任负责人,其持海天青海分公司印章以海天青海分公司名义签订案涉《协议书》,足以令作为交易相对人的青海宏信公司相信其行为代表海天青海分公司,并基于对其身份的信任相信其加盖的海天青海分公司印章的真实性。而事实上,从海天集团公司单方委托鉴定时提供给鉴定机构的检材可以看出,海天青海分公司在其他业务活动中亦多次使用同一枚印章。因此,海天集团公司、海天青海分公司以案涉《协议书》中海天青海分公司印章印文与其备案印章印文不一致为由认为海天青海分公司并未作出为案涉债务提供担保的意思表示的主张不能成立。青海宏信公司与海天青海分公司在案涉《协议书》上签章时,双方当事人之间的担保合同关系成立。

【案号】(2018)最高法民终1223号

【案情】2013年12月,中宅公司作为借款人与新茂祥公司作为出借人签订《借款合同书》,约定新茂祥公司出借给中宅公司银行承兑汇票金额合计1000万元。

2014年3月15日,首开公司向金坛公司出具《承诺书》,承诺按期兑付开具给金坛公司的票号为0010006320243654,票面金额1500万元的商业承兑汇票。

2014年4月10日,居易公司和中宅公司作为甲方与新茂祥公司作为乙方签订《商业汇票转让合同》,约定甲方持有商业汇票一张,票号0010006320243654,票面金额1500万元,并载明了付款人和收款人、出票日期、汇票到期日等票面信息。

2014年9月11日,首开公司出具拒付说明。银行出具拒付理由书。

2014年9月15日和16日,新茂祥公司向首开公司、中宅公司、居易公司、金坛公司、金麦公司邮寄发出书面追索通知,主张追索权。

另查明,首开公司负责开发山西省忻州市“忻州大剧院”工程项目,金坛公司是该工程承包人,金坛公司的股东刘金和作为项目负责人负责该工程的施工。

一审法院委托司法鉴定中心出具鉴定意见:案涉商业承兑汇票上加盖的金坛公司财务专用章与《证明》中加盖的金坛公司财务专用章印章印文为同一枚印章盖印形成;案涉商业承兑汇票上加盖的金坛公司财务专用章与案涉商业承兑汇票记载账户的开户银行预留印鉴卡中金坛公司财务专用章印章印文不是同一枚印章盖印形成。

【裁判要旨】案涉汇票签章及票据行为系金坛公司股东、项目负责人刘金和所为,该事实及相关情节使本院有理由确信金坛公司应当就案涉汇票承担票据责任。理由如下:

第一,案涉票据是真实的。票号为0010006320243654,票面金额1500万元的商业承兑汇票出票人为首开公司,收款人为金坛公司,金坛公司与首开公司存在工程承包关系、新茂祥公司与中宅公司及居易公司存在借款关系,案涉汇票背书连续,流转过程合理合法。

第二,刘金和系金坛公司股东,与金坛公司存在直接关联,其同时又是首开公司与金坛公司之间工程项目的实际负责人、承包人,金坛公司虽然否认刘金和具有工程款结算的相关权限,但其并无充分证据证明存在其他人员或方式与首开公司结算工程款,并且金坛公司曾在一审中陈述刘金和系该工程收款具体经办人员,故可以认定刘金和有权处理该项目工程款的结算支付等事宜。另一方面,结合证人杨某的证言和新茂祥公司的陈述可知,银行工作人员杨某系通过金坛公司开户行预留的公司座机号码联系到金坛公司工作人员,该工作人员将金坛公司财务负责人李进的电话告知杨某,杨某联系李进后,李进又将刘金和的电话告知杨某,之后刘金和与新茂祥公司办理案涉汇票相关事宜并出具《证明》,李进、刘金和分别作为金坛公司的财务负责人、项目负责人均已知晓此事,即应视为金坛公司知晓,而金坛公司当时并未表示反对或声明其并未授权刘金和。可见,金坛公司接到新茂祥公司关于汇票背书人书写错误和要求开具证明的电话后,其对存在案涉汇票并不感到意外或反常,而是交由刘金和处理。基于以上因素,本院认为刘金和在本案中就金坛公司与首开公司该笔工程款而言,有权代表金坛公司收取案涉汇票及实施相关票据行为,即使其没有金坛公司的明确授权,也得到了金坛公司的默许或放任,其行为效力应当及于金坛公司。

第三,本院进一步认为,即使刘金和无权代表金坛公司实施票据行为,其在本案中也构成表见代理,金坛公司仍然应对刘金和实施的票据行为承担票据责任。

第四,从公平原则和保护票据交易考虑,即使金坛公司完全不知情,确系刘金和个人伪造签章、冒领工程款、私自转让票据,也应由金坛公司承担责任为妥。

此外,金坛公司在本案中的行为表现使本院对其陈述的真实性产生疑虑,不敢免除其票据责任:1.金坛公司主张其从未收到和转让过案涉汇票,汇票及《证明》上的财务专用章、法人人名章、公司公章均系伪造。但在面临此等巨额责任和印章全面被伪造、公司利益严重被侵害时,金坛公司却一直没有追究刘金和的责任,不符合被害人的正常反应,故本院无法确信金坛公司对此完全不知情。2.刘金和作为票据行为的直接行为人、李进作为金坛公司财务负责人,均是本案重要证人,其证言对案件事实和责任承担具有重要影响。此二人均系金坛公司人员,但金坛公司并未申请其出庭作证,在新茂祥公司申请和法庭要求该二人出庭作证的情况下,金坛公司态度并不积极,故本院无法确信此二人会提供对金坛公司有利的证言。3.本案经过原一、二审及发回重审一、二审,金坛公司在数次庭审中对刘金和身份这一基本事实的陈述存在前后不一致,并且本案诉讼至今已近五年,金坛公司提交证据依然不完备、不规范甚至错漏,使本院对金坛公司在本案中的诉讼诚信和诉讼态度产生疑虑。

【案号】(2018)最高法民终509号

【案情】2012年12月始,徐谷生以晟元江西分公司名义向韦晓借款79次,以其个人名义向韦晓借款3次(徐谷生在以个人名义借款时,以晟元江西分公司名义提供连带保证)。前述82笔借款的本金为69550万元,韦晓获得该借款归还的本息合计75916.93万元(其中,晟元江西分公司账户归还1100万元,其余款项为徐谷生归还),该82笔借款本息已结清。

2013年12月至2014年6月期间,徐谷生又以晟元江西分公司名义向韦晓多次借款共计本金26990万元,借条载明用于晟元江西分公司工程项目投标保证金。借条上均由徐谷生加盖了刻有“晟元集团有限公司江西分公司”字样的印章。韦晓依约将所借款项汇入晟元江西分公司负责人徐谷生的个人账户,徐谷生个人承诺对上述借款的归还承担连带责任。

2008年8月6日晟元公司出具《晟元集团有限公司关于聘任徐谷生同志职务的通知》,载明“为拓展市场,经公司领导会议研究决定,设立晟元江西分公司,聘请徐谷生同志任江西分公司经理”。为经营便利,作为分公司负责人的徐谷生刻制了两枚分公司印章,其中一枚印章于2008年9月18日在晟元公司办理了领用手续。晟元江西分公司自登记设立以来经2008年度至2012年度南昌市工商行政管理局五次年检,年检时均加盖了分公司印章,晟元公司对该处印章的使用均表示认可。2013年5月13日,晟元公司以严格公司管理为由收回了徐谷生领用的晟元江西分公司印章。但另一枚印章仍在徐谷生处保管,并在对韦晓及案外人程某某、汤某某等人借款融资,订立借款合同、出具借(收)条时多次加盖使用。

【裁判要旨】对于韦晓全部损失的责任主体要根据法律规定准确认定。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(以下简称《规定》)第五条第二款规定,“行为人私刻单位公章或者擅自使用单位公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以签订经济合同的方法进行的犯罪行为,单位有明显过错,且该过错行为与被害人的经济损失之间具有因果关系的,单位对该犯罪行为所造成的经济损失,依法应当承担赔偿责任。”可见,单位在对其工作人员的行为在有“明显过错”以及“该过错行为与被害人的经济损失之间具有因果关系”时,应当对被害人经济损失承担赔偿责任。本案中,徐谷生是晟元公司聘请的晟元江西分公司负责人,从2008年8月至2014年8月间期间,一直以晟元江西分公司负责人职务从事经营业务。从晟元公司以及其下属的直属公司与徐谷生发生的资金往来方式可见,徐谷生均是通过其个人账户与直属公司发生业务资金往来,向直属公司借款与还款也是如此,并非通过徐谷生代表的晟元江西分公司对公账户进行。另从晟元公司在金华市婺城区万通小额贷款有限公司与徐谷生之间多次借款活动中转付款行为事实、徐谷生通过晟元公司向“鑫鼎”公司支付借款利息等证据均证明,晟元公司明显知道徐谷生在经营晟元江西分公司时经常对外借款。晟元江西分公司“交易名细”证据显示,自2013年8月7日至2014年5月30日期间,工程款进、出账户正常,晟元江西分公司还处在正常运营当中。事实上,晟元公司与晟元江西分公司的管理方式基本属于挂靠方式,晟元江西分公司经营资金,基本由徐谷生个人筹集,并非由晟元公司拨付。晟元公司对徐谷生自行向外筹资的行为是清楚的,这种经营、管理模式为分公司负责人超越内部约定、滥用权利埋下隐患。即便2013年5月13日晟元公司以严格公司管理为由收回徐谷生保管的办理了领用手续的那枚晟元江西分公司印章,并委派工作人员岳某在晟元江西分公司负责财务并监管印章使用,但韦晓起诉的借贷本金29笔共26990万元正是发生在2013年12月至2014年6月期间。由此可见,晟元公司对晟元江西分公司的经营活动未尽到充分管理、监督义务,对晟元江西分公司负责人选任、监督上存在明显过错;晟元公司、晟元江西分公司对徐谷生以其私刻印章对外借贷的行为未尽到基本的防范、监督义务。因此,晟元公司、晟元江西分公司的过错行为与韦晓的损失之间具有直接的因果关系。故晟元江西分公司、晟元公司应当对韦晓经刑事案件责令徐谷生退赔后仍存在的全部损失(本金26990万元及其利息)承担补充赔偿的民事责任。

以上六种情形在实践中不会孤立存在,往往交织在一起,由法院综合认定。笔者认为,在交易过程中,印章是是否系伪造、是否已备案是太过专业的问题,让交易相对人负有对公司印章真实性进行实质性审查的义务,要求过于严苛,也不利于保护交易安全。凭借合同签订主体的特殊职务、授信类文件等权利外观,结合交易场所、交易习惯、交易的时空环境,还有公司合规经营、诚信监管,已经足以让交易相对人产生合理信赖,则免除不了公司责任。

民刑交叉案件的责任承担是一个颇具实务性的话题,伪造公司印章情形下公司承担民事责任的情形还有很多,实践中也更为复杂,究其原因在于公司印章作为公司法人意思表示的外观,具有推定公司法人意思表示真实的重要意义,合同违约方以合同上公司印章系伪造为理由进行抗辩,妄图摆脱约定的合同义务的情形屡见不鲜。笔者认为,厘定伪造公司印章情形下公司仍应承担民事责任,除却以上六种情形之外,实务中应当以实事求是为原则,以整体、融合、协调的观念为统领。

第一,树立实事求是的原则。按照《民事诉讼法》第150条第1款第5项关于“本案必须以另一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的,应该中止审理”的规定,根据刑民交叉案件中刑、民诉讼发生的时间顺序,以及两者之间的审理是否存在依存关系,来确定刑事诉讼和民事诉讼的受理和审理。具体而言:

(1)当刑民交叉案件引起的民事诉讼与刑事诉讼的处理不会产生矛盾,两者也不存在相互依赖关系的,可以“刑民并行”,各自分别进行或者并案审理。

(2)当刑民交叉案件引发的民事诉讼和刑事诉讼可能发生冲突,民事诉讼的进行需要以刑事诉讼的结果为前提时,应当“先刑后民”。

(3)当刑民交叉案件引发的刑事诉讼需要以民事诉讼的结果为前提时,则应当“先民后刑”。

第二,树立“三个观念”。一是整体的观念,要全面地看待案件事实,特别是对同时涉及到刑事诉讼和民事诉讼的案件,应当整体地看问题,不能各扫门前雪、片面处理。二是融合的观念,民事和刑事之间要多交流,善于互借思路,比如对直接涉及合同效力的问题,刑事法官要多倾听民事法官的意见,而对于犯罪与否的问题,民事法官则要多倾听刑事法官的意见。三是协调的观念,刑事诉讼与民事诉讼之间的差异性天然存在,在目前的制度框架下两者很难达成完全一致,但应当强调在原则性问题上的协调统一,不能彼此之间南辕北撤、相互否定。

第三,结合具体实践,行为人伪造印章与其他人签订商事合同被判刑后,合同相对人往往拿出盖有伪造公章的商事合同,要求单位承担责任。责任类型有哪些呢?

(1)刑事责任。如果单位对伪造印章的行为具有故意,且刑法分则规定了明确的罪名,该罪名可以由单位作为犯罪主体,那么,单位很有可能承担刑事责任,详见《刑法》第二百八十条:“伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。”当然,具体的处理程序需要依据刑事诉讼法等相关法律规定来进行。

(2)行政责任。《治安管理处罚法》第五十二条规定:伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款;情节较轻的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。但《治安管理处罚法》和《刑法》对于伪造公司印章的行为,哪种情节应处以行政处罚,哪种情节应处以刑事处罚并无明确规定,未规定具体的量刑和处罚标准,虽然可以按照伪造公司印章行为的危害程度判断,对于情节显著轻微但危害不大的不构成犯罪应按照治安管理处罚法的规定承担责任,但是何为情节显著轻微、危害不大并没有明确的规定予以量化,实践中两种责任的界限较为模糊。

(3)民事责任。在涉及伪造印章等刑民交叉案件中,当事人私刻印章构成犯罪的,公司是否可以彻底摆脱民事责任?针对此类案件,实际上应重点着眼于民事案件的处理,而不是将重点放在刑事案件的处理。根据《规定》第五条第二款,实务中,即使行为人伪造公司印章进而实施经济行为构成犯罪,也不当然导致合同无效,公司仍要承担相应民事责任。在涉及伪造印章等民刑交叉案件中,有观点认为通过追究假公章或经济犯罪等刑事案件就可以达到彻底摆脱民事责任的目的,实践中该思路或并不可取。《规定》第一条规定:“同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。”因此,利用伪造印章签订合同和伪造印章在事实层面上往往是两个不同的问题,实际上仍应重点着眼于民事案件的处理,而不可只紧盯刑事案件的进展。

(4)合同当事人涉嫌经济犯罪,民事案件是否必须中止审理?亦或应当裁定驳回起诉将案件材料移送侦查机关立案侦查?若经济纠纷本身与涉案的经济犯罪并非同一事实的,则法院无需驳回原告起诉将民事案件材料移送公安机关或检察机关,如不存在须等待刑事案件终结后再行处理的情形,亦无需中止审理。根据《规定》第十一条规定:“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。”从该规定来看,驳回起诉将有关材料移送公安机关或检察机关需要同时具备两个条件,一是经法院审理认为不属于经济纠纷案件,二是有经济犯罪嫌疑。

(5)合同当事人构成经济犯罪,并不当然导致民事责任的免除对于合同效力的判断,关键并不在于签订合同的过程是否存在违法犯罪行为,而在于当事人作出意思表示的方式及内容。其所依据的法律并非刑法,而是《民法典》中关于法律行为效力及合同效力的规定。

张小敏律师

张小敏,女,中共党员,郑州大学法律硕士,河南国基律师事务所合伙人,河南省律师协会新型犯罪法律专业委员会执行委员,河南省省直律师行业优秀共产党员、河南省律师行业管理工作先进个人。2014年至今在河南国基律师事务所执业,专长于刑事辩护、民商事法律事务,执业至今成功代理200余起民事、刑事案件,曾为国企整合改制、资产公司私募基金、股份公司上市融资出具法律意见。